산림박물관

산림박물관에서 만나는 전통 한옥

산림박물관에 방문하시면 다양한 산림문화가 담긴 전시와 유물을 볼 수 있습니다.

제2전시실(산림문화관)에서 만날 수 있는 전통 한옥과 목재에 관하여 소개하겠습니다.

오늘날 전통 한옥을 만나려면 서울 북촌이나 민속촌, 궁궐, 한옥마을 등에 방문해야 합니다.

산림박물관에 방문하시면 전통 한옥과 건축 구조를 알 수 있습니다.

흙, 돌, 나무와 같은 자연 친화적인 소재로 지어진 전통 한옥은 한국의 대표적인 산림문화입니다.

또한 온돌 시스템으로 겨울에 추운 한국의 삶에 적합하도록 설계되었습니다.

전통 한옥을 만들던 주요 구조재료는 목재였습니다.

목재는 같은 수종의 나무여도 자연환경의 차이에 따라 그 재질이 다르다는 단점을 가지고 있습니다.

그럼에도 근대 이전에 가장 쉽게 구할 수 있는 재료였으며, 자체 무게에 비하여 비교적 강도가 큰 편입니다.

목재는 우리 삶 속에서 뛰어난 가공성과 질감으로 인하여 전통 한옥의 중요 재료로서의 위치를 유지하고 있습니다.

과거 건물을 짓기 위해서는 기둥과 대들보를 만들기 위한 목재를 구하는 것이 중요하였습니다.

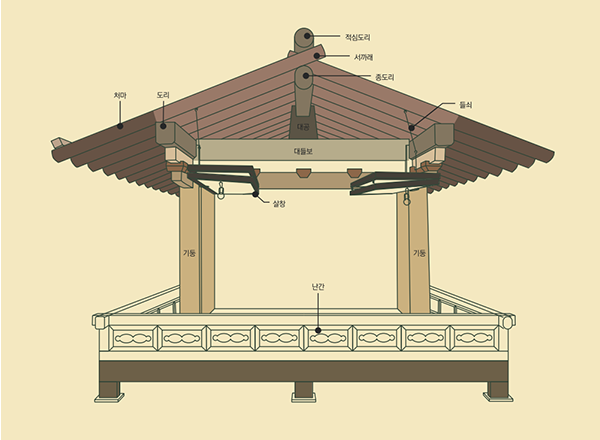

대들보란?

건물 중심부의 앞뒤를 연결하는 큰 목재를 대들보라 합니다.

대들보는 지붕의 무게를 기둥에 전달하여 분산시키는 역할을 합니다.

대들보를 만드는 목재는 커다랗고 곧으면서 신축성이 강해야 합니다.

선조들은 곧게 자라면 신축성이 좋은 침엽수종을 사용하였습니다.

침엽수종 중에는 소나무를 가장 선호했으며 다음으로 전나무, 잣나무를 사용하였습니다.

조선 후기로 오면서 잦은 궁궐 공사와 선박 제작으로 기둥과 대들보를 만들 소나무가 부족하게 되었습니다.

부족한 소나무를 대체하고자 키 큰 전나무를 사용하기 시작하였습니다.

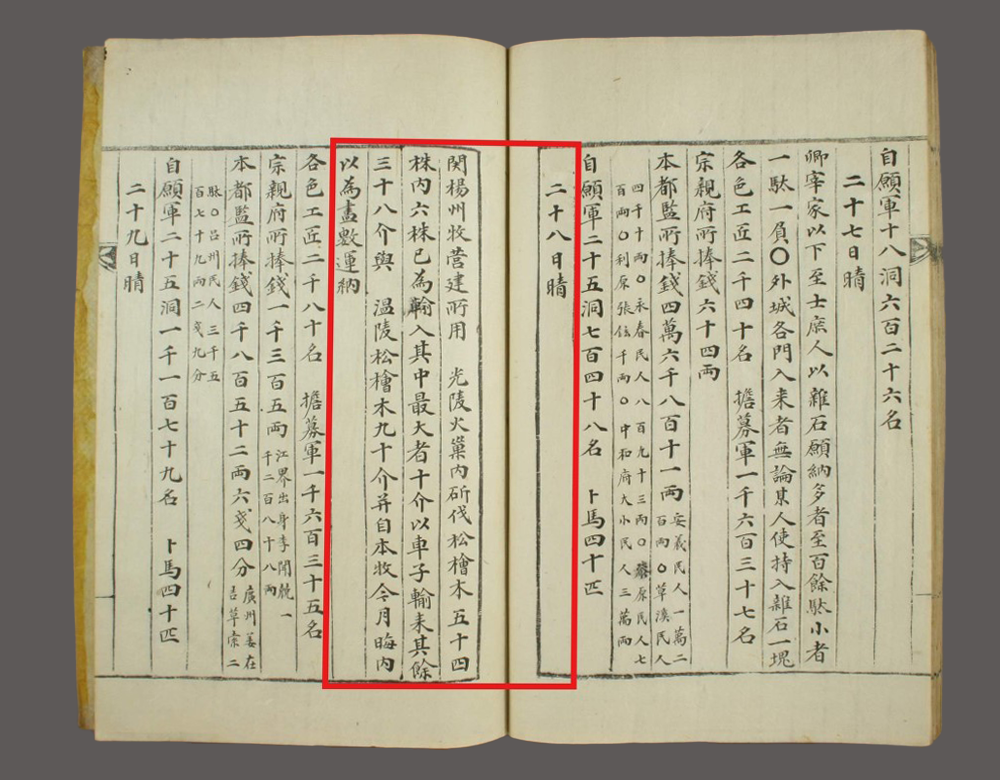

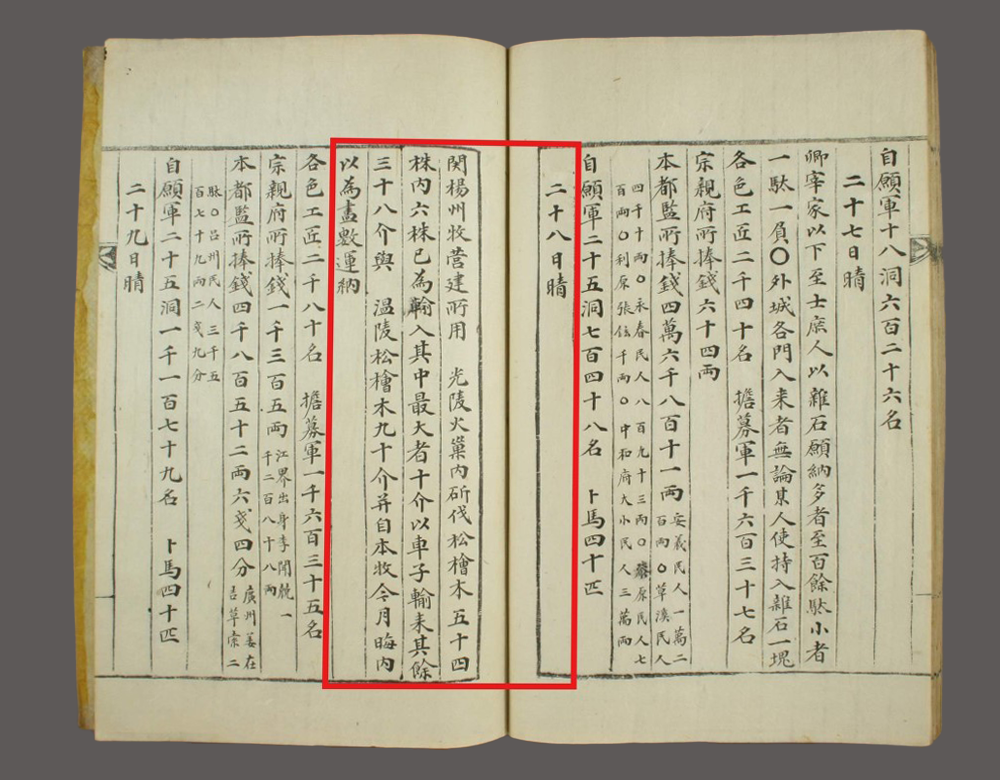

19세기 경복궁 중건 당시 기록인 『(경복궁)영건일기』를 살펴보면 궁궐을 짓기 위하여 광릉(光陵)에 있는 소나무와 전나무를 베어 갔다는 것을 알 수 있습니다.

『(경복궁)영건일기』 권2, 고종(1865) 2년 9월 28일.

関揚州收营建两用 光陵火巢內所伐松檜木五十四枺內六枺已為輸入

其中最大者十介以車子輸未 其餘三十八介與

溫陵松檜木九十介并自本牧今月晦內以為盡數運納以為盡數運納

양주목(楊州牧)에 보내는 관문

궁궐을 짓는 데[營建] 쓸 광릉(光陵) 화소(火巢) 안에서 베어낸 소나무[松木],

전나무[檜木] 54그루 중 6그루는 이미 운반하여 들여왔고, 그중 가장 큰 10개는 수레로 운반하고 있다.

그 나머지 38개와 온릉(溫陵) 소나무, 전나무 90개는 모두 본 목[양주목]에서 이번 달 말일 내로 전부 다 운반해 바치도록 하라.

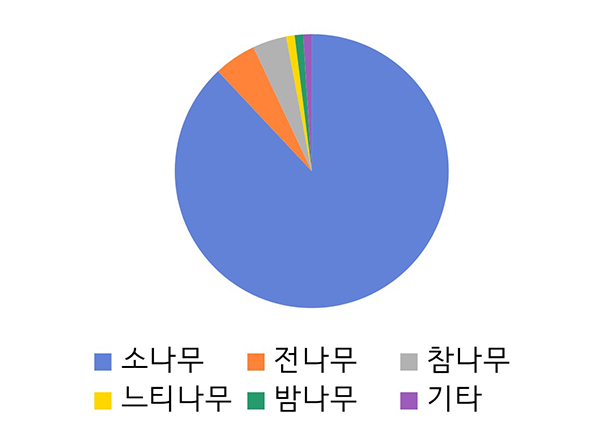

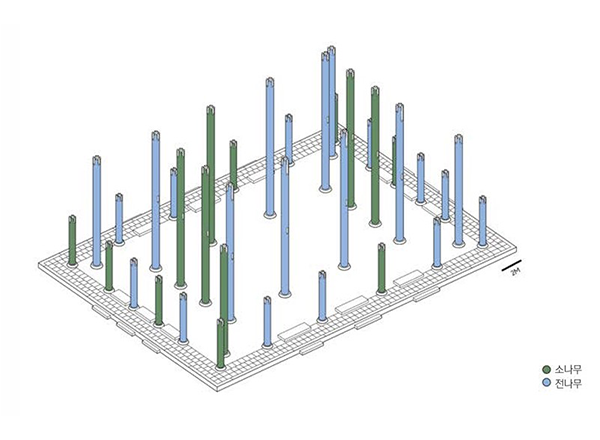

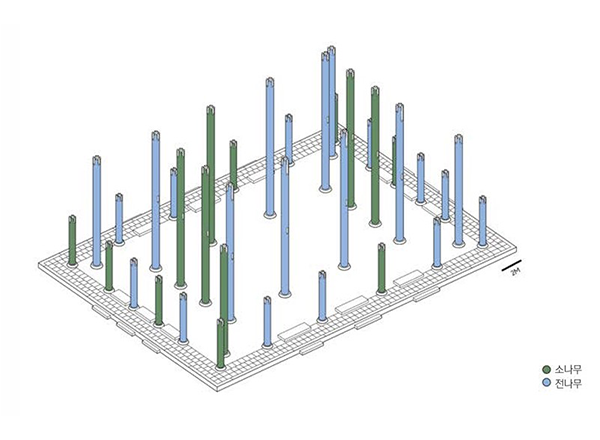

2000년에 이루어진 경복궁 근정전 해체 수리 당시 수종을 분석해 본 결과 근정전 1층에 사용된 기둥은 소나무가 15개, 전나무가 21개로 확인되었다.

이처럼 전나무는 조선 후기 건물을 짓기 위한 필수 목재라고 할 수 있습니다.

경복궁 이외에도 전나무로 만들어진 대표적인 문화재로는 종묘 영녕전, 완주 화암사 극락전, 해인사 수다라장 등이 있습니다.

경복궁 근정전 수종 분석 검사 결과

(출처:전통건축수리기술진흥재단)

산림에는 나무나 바위와 같은 자연물뿐 아니라, 우리 국민이 숲과 함께 이어 온 문화가 있습니다.

산림박물관은 산림문화에 대한 자부심을 가질 수 있도록 산림 속에 깃들어 있는 산림문화자산의 가치를 알릴 기회를 지속적으로 마련하고자 합니다.

참고자료

- 박원규, 이광희, 「우리나라 건축물에 사용된 목재 수종의 변천」, 건축역사연구, 16, 2007.

- 강선혜, 정현민, 심국보, 김광모, 이현미, 서정욱, 손병화, 『(개정증보판)전통건축에 쓰이는 우리 목재』, 전통건축수리기술진흥재단, 2022.

글쓴이

전시교육연구과

연구원 송영의

전문연구원 김영주

년 월

년 월